姉弟旅行で湯河原温泉に一泊した後、折角だからと東京探訪2泊3日を計画した。

カミさんは元宝塚スターのミュージカルの切符が手に入った。

私は先日まで長らく入院していた独身の友を見舞うことにした。

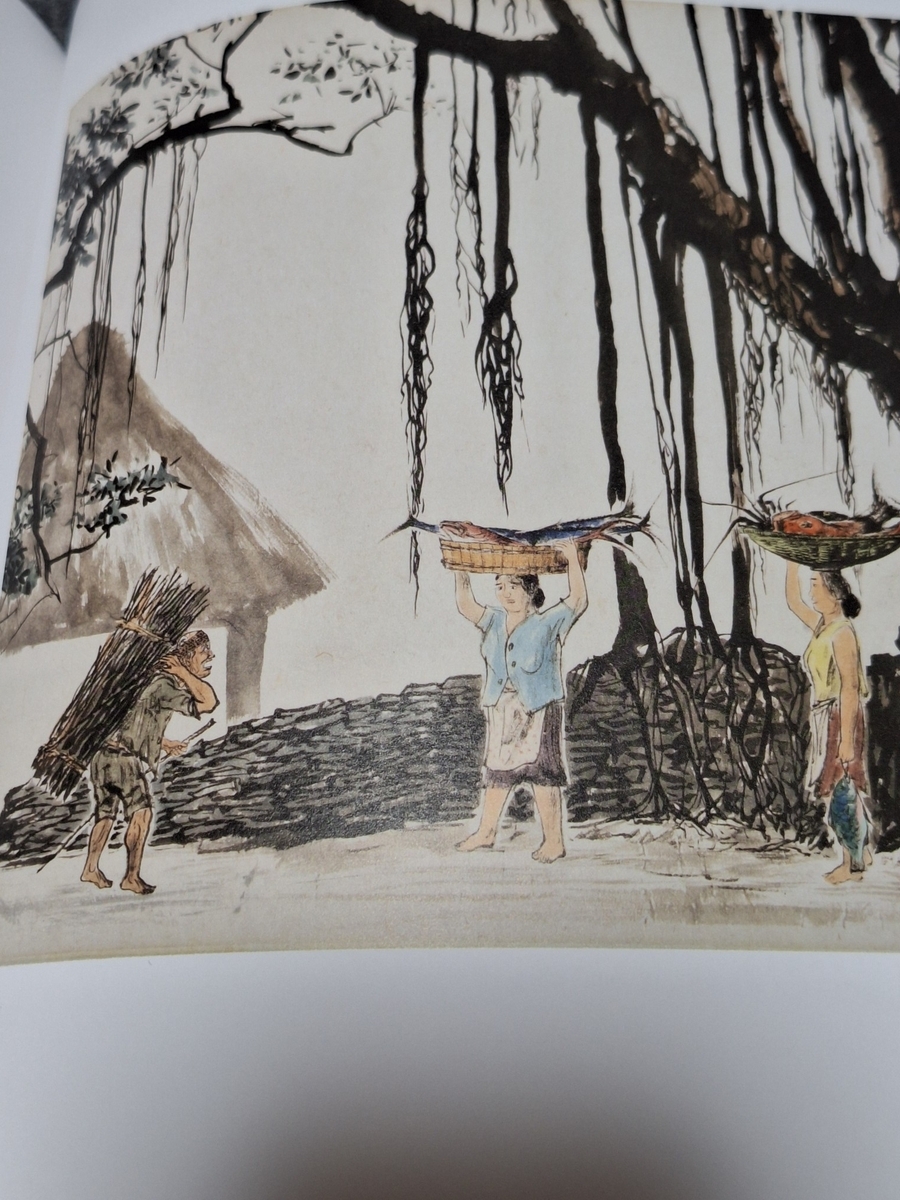

その際に都立美術館で開かれている田中一村展を見たいとカミさんが提案した。

田中一村のことは、以前雑誌に連載された辻井喬(堤清二)の小説で知ったという。

以前、弟夫婦が奄美大島や沖縄、台湾を巡る船旅で奄美に立ち寄った際、田中一村美術館を鑑賞して気に入った様子を話していたことから同じようなコースを巡る旅を計画していたが、コロナの拡大により旅行は中止になった。

そんなことから今回はぜひ見たいと希望した。

私は、これまで一度も見たことのない画家には関心はなく、あいまいな返事をしていた。

それでも、永年の内助の功に感謝して行ってみるかとも思った。

ということで旅行の最終日に上野の森に向かった。

国立西洋美術館の前に来るとカミさんは必ず思い出話を話す。

それは私がまだ40代だった頃、西洋美術館の前庭にあるロダンの「考える人」像を鑑賞していると画家風の老人が私に、この像と同じように座ってみてと指示した。

私は足を組んで腕をあれこれ動かした。

老人も腕を取って指導しながら、実はこの姿勢は実際にはできないのだと教えてくれた。

カミさんはいつも笑いながら思い出すのだ。

都立美術館では、現役のころ出張の際の空いた時間にフェルメール展を見た記憶があったけれど、都立美術館は上野動物園に接したところにあり、場所の記憶は違っていた。

さて、田中一村展は田中一村の生涯において、画壇の中では不遇で無名に近い存在だったにもかかわらず、フェルメール展ほどではないが、沢山のファンであふれていた。

没後、特にNHKの日曜美術館で取り上げられて一躍人気画家となったという。

この展覧会で、奄美大島では紬工場の工員をして生計を維持していたということを知った。

私は絵画のことよりも、生存中は一度も個展を開くこともできず、日展や院展への出品はすべて落選に終わり、生涯独身で工員をして生計を維持し、絵を描き続けた田中一村という人に心が惹かれた。

しかし、生存中には見向きもされなかった一村の絵が没後になって、なぜ脚光を浴びたのか。

私はそれが知りたい。

ダ・ビンチの「モナリザ」、ミレーの「落穂拾い」、ピカソ、ゴッホ、ルノアール等々との違いは何なのか。

芸術、特に美術には時代を超えた普遍性があるのではないかなどと思いながらおびただしい点数の一村の絵を足早に鑑賞した。

確かに一村は多作だ。

今回展示された作品は300点以上に上る。

私の母は展覧会の話になると

「展覧会なんて気に入った作品を二つ三つみれば十分よ。

それ以上見ても疲れるばっかし」

とよく言っていた。

芸術家のエネルギーの威力にこちらのエネルギーが吸い取られるのかもしれない。

美術館巡りは疲れる。

田中一村展の私の感想は、多分、一村は画壇から認められない状況を打ち破るために、可能な限り努力し、色々な画風を試し、色彩や対象を探し歩き、亡くなるまで努力した人。

だが、生前に、その評価が報われなかったことが悲しいし、惹きつける。

そして皮肉なことに、そうした人生を伴った画風のすべてが田中一村の没後の評価につながったのだと思った。

昭和52年(1977)9月11日、田中一村は、奄美の畑の中の一軒家で夕食の支度中、69歳の生涯を閉じたとあった。

ランキングに参加しています。気に入っていただけましたら

↓をクリックして応援してください。